Era lindo jugar en octubre en la calle. Los enormes paraísos cubrían la luz, ahora verde, allá amarilla, porque los octubres no eran todavía los meses de la poda, cuando jugábamos a tarzán perdiéndose en la selva (éramos unos gurrumines de siete años y la espesura de las ramas rotas nos llenaban de gozo). Uno tiene una edad en que ama perderse, ocultarse a la vista de los otros, rebeldes con una realidad de objetos que nos dejan siempre tan al descubierto y desnudos. Pero el sol caía oblicuo entonces sobre la tribu que formábamos en la cuadra de José María Moreno y Directorio, después de tirar el portafolio de la escuela en cualquier lado, comer apurados y correr a la magnífica libertad de la vereda. Porque era octubre un mes con olor a paraíso, junco orillero, tierra mojada que lo llenaba todo, girando ante nuestras narices, metido en los pulmones. Girábamos al sol como veletas de vida y hasta el agua de las canillas tenía un gusto fantástico (siempre me trae el agua la imagen de los sapitos del Parque Chacabuco, en sus ínfimas, continuas y eternas escupidas). Era estupendo ver cómo cosas tan sencillas nos hacían mear de contentos.

Era lindo jugar en octubre en la calle. Los enormes paraísos cubrían la luz, ahora verde, allá amarilla, porque los octubres no eran todavía los meses de la poda, cuando jugábamos a tarzán perdiéndose en la selva (éramos unos gurrumines de siete años y la espesura de las ramas rotas nos llenaban de gozo). Uno tiene una edad en que ama perderse, ocultarse a la vista de los otros, rebeldes con una realidad de objetos que nos dejan siempre tan al descubierto y desnudos. Pero el sol caía oblicuo entonces sobre la tribu que formábamos en la cuadra de José María Moreno y Directorio, después de tirar el portafolio de la escuela en cualquier lado, comer apurados y correr a la magnífica libertad de la vereda. Porque era octubre un mes con olor a paraíso, junco orillero, tierra mojada que lo llenaba todo, girando ante nuestras narices, metido en los pulmones. Girábamos al sol como veletas de vida y hasta el agua de las canillas tenía un gusto fantástico (siempre me trae el agua la imagen de los sapitos del Parque Chacabuco, en sus ínfimas, continuas y eternas escupidas). Era estupendo ver cómo cosas tan sencillas nos hacían mear de contentos.

Era si mal no recuerdo el Negro Herrera el dios de la payana: podía hacerlo de a uno, de a dos, de a tres y de a cuatro (saltito y arrrojada al aire) todas juntas con las palmas y el dorso de las manos (las manos bailaban como mariposas bajo el brillo de la tarde y las piedritas destellaban hilitos de luz que sólo nosotros podíamos ver). Era imposible ganarle, pero nunca dejamos de hacerle competencia. Los juegos transcurrieron como las modas y fue la época del barrilete y nos dispusimos como buenos mosqueteros a afrontar todas las contrariedades; así, experimentamos colas, papeles, formas, hilos, hasta lograr cosas sorprendentes: fue el flaco Sanguimberri quien batió el récor de permanencia en el aire cuando, en el Chacabuco, se pasó toda la tarde mirándolo extasiado. Parecía un satélite. También llegaron más tarde, a la escuela, unos señores que se dijeron campeones de yo-yo, y frente a la boquiabierta de todos los presentes, hicieron ya no el vulgar ir y venir hacia arriba y hacia abajo, sino mil cabriolas diferentes: el columpio, la paradita, mediocírculo, círculo entero, pasadita por abajo, hacia arriba y adelante, saltito de rana, el elefante. Jamás lo olvidaré: al otro día estábamos, cada uno, con su yo-yo. Inventando. Los mayores decían entonces que el balero (juego prehistórico para nosotros y sin sentido) era mejor. Sin embargo, al poco tiempo llegaron las figuritas (ya teníampos ocho y podíamos darnos el lujo de mirar con sorna a los niños de seis cómo jugaban a la mancha o al elástico). El álbum de figuritas nos comió buena parte de aquel año, hasta que hacia septiembre llegamos a la conclusión que la de Basile, centrodelantero de Quilmes, jamás la conseguiríamos, y qué te creés terció Joaquín que era el sabio de la cuadra, que va a regalar pelotas así como así. Hasta que una tarde, desde el kiosco de Zuviría, llegó gritando Alberto, el hijo del policía: la había conseguido. Con la pelota armamos oficialmente el primer equipo de la cuadra y nos entrenamos tratando de hacerle la gambeta a Horacio, a quien nadie podía pasar. Buscamos partido y revancha. Después de la primer rosca que se armó con los vagos del parque nunca más salimos de gira y nos dedicamos a hacer simples y seguros picaditos de entrecasa. Un atardecer de marzo, un 25 mató para siempre la pelota de Alberto (que era de todos) y la enterramos con honras funerarias en el árbol de la loca. A lo que nunca jugamos fue a la rayuela: no haré metáforas de nostalgia fácil, porque el cielo y la tierra. Aunque quizás se debió a que en aquella época todavía no habíamos bajado del todo del cielo. (“¡Angelitos de Dios!” – nos gritaba don Miguel, el buen tano de la vereda de enfrente, hasta que de un pelotazo le rompimos el vidrio de la puerta). También vino el tiempo de la escondida. La escondida es un juego que tiene para mí un significado distinto porque aún me parece que es el juego de una idea, que crece pequeña y madura y lentamente se mejora: al comienzo eran las vulgares búsquedas detrás de los árboles, bajo los coches estacionados, en el rellano de las puertas; después se sofisticaron: dentro del garaje del gallego; entre la clientela de la perfumería, que siempre era mucha y que aprovechábamos para mirarle las piernas a Delia, la vendedora, que siempre usaba minifalda; más tarde, a medida que los escondites iban haciéndose más gastados, comenzaba el verdadero delirio: la copa de los árboles (que ahora se me ocurre) y otros que no puedo mencionar porque forman parte del Estatuto Secreto de los Profesionales de la Prenda y de la Trampa a la que juré fidelidad in eternum.

De lo que tanto en tanto me acuerdo con tristeza es de la última vez que jugué con los pibes a la escondida. Esa noche mi familia se mudaba a Necochea, y yo siempre me quedé un poquito con ellos, aunque el mar y el olor a sal suspendido en el aire. Para despedirme, organizaron un Gran Campeonato Gran de Escondida Vale Todo. Julio Vinitsky, el judío (con quien muchos años más tarde me toparía en circunstancias muy diferentes pero en algo semejantes) era por entonces mi mejor amigo y lo llamábamos el mago de la escondida. Así, el que menos veces fuera descubierto, excepto yo (que fui desde entonces Maestro de Honor en el Exilio) sería el jefe durante todo el verano. Casi nada.

Ahora me parece tan lejos verme metido en la atmósfera oscura de ese cuartucho de la calle Luzuriaga, allá por Villa Crespo. El rocío llenaba los adoquines con ese resplandor que da sólo el rocío, y la noche era mirada por mis ojos cansados de escudriñar aquel difícil libro de Anatomía.

Estaba inmerso en esas páginas de las que tengo vagos recuerdos rojizos, cuando escuché las frenadas, después los portazos, el golpe destrabado de las armas. Me asomé por la ventana. De los camiones verdes bajaron soldados que se apostaron en las esquinas. Desde el medio de la calle, un oficial daba órdenes. Un rastrillo. Saqué de la biblioteca los libros comprometedores, cuatro o cinco. Anduve con ellos alrededor de la pieza como un perro acosado hasta que decidí meterlos en el congelador de la heladera.

Me habían llegado noticias de rastrillos en los que no se había salvado ni el gato. Menos si el gato era joven. Cuando terminé de esconder los libros, sonaron golpes en la puerta. Pregunté quién era.

Abra, abra, por favor -suplicó una voz con miedo. Al abrir, una mano me empujó hacia adentro. El muchacho cerró la puerta y me pidió perdón. Era rubio, de anteojitos, algo alto, nervioso.

Cerrá. ¿Vivís solo? Me buscan a mí, seguro.

Lo dejé. Otra no me quedaba. ¿Empujarlo afuera? Mientras revisaba de un vistazo los rincones y me preguntaba dónde se podía esconder, me explicó que lo habían localizado y que al verlos llegar había optado por entrar en el primer departamento que se le ocurrió. Me dijo que si al menos le tenía compasión, no lo entregara. No estaba armado. Mientras hablaba, algo me hizo dudar. Era esa voz. Esa voz tan particular

– ¿Vos no te llamás Julio?

Con sorpresa, asintió.

– ¿Julio Vinitsky?

Abrió los ojos y me tomó de los hombros. Al reconocerme, le saltaron dos lagrimitas. Me abrazó para tapar su ternura.

– Después hablamos. ¿Dónde me puedo esconder?

– ¿No eras vos el mago de la escondida?

– Esta es mucho más peligrosa.

– En la ventana que da al pozo de aire, hay un toldo. Entre el todo y la cortina de arriba hay un hueco. Ahí puede ser.

Se lo mostré. Levantó los hombros. “Otra no queda” -dijo. Y subió. Seguía siendo el mago. Cuando se ubicó le dije: “Zapatilla de goma…el que no se escondió…” Golpearon a la puerta. “…se embroma”. Arriba del toldo no se movía ni un pelo.

– ¡Abra, qué espera! – gritaron afuera. Abrí.

Esa voz también tenía miedo.

Cuando jugábamos a la escondida, antes de empezar, poníamos las reglas: había que contar hasta cuarenta en voz alta, para que todos escucharan y lento; después de contar los cuarenta había que gritar el versito “zapatilla de goma”; para cantar piedra libre se debía extender toda la mano sobre la piedra, estaba prohibido empujar; para descubrir a los escondidos había que gritar todo antes de salir corriendo y tocar, por ejemplo: “Piedra libre para el Negro Herrera que está escondido atrás del falcón naranjaaaaa”. Estaba igualmente prohibido esconderse a la espalda del que contaba. Esas eran las reglas entonces. Después las pusieron ellos Aunque cuando volví de Necochea, las reglas las ponía mamá. “Nene, por favor, llamame todos los días, vos sabés cómo están las cosas por allá”. “Pero, mamá, qué querés, que gaste todo el sueldo en teléfono”. “Llamá, nene, que te mando la plata”. “No, no es eso, mamá. Yo estoy bien.” “Nene, por favor.” “Bue, está bien. Cómo está papá.” Pero cuando volví a mi cuartucho de la calle Luzuriaga, volví a mi territorio de libertad. El oficial ni me miró.

– ¿Por qué tardaba tanto en abrir?

No le contesté.

Cuatro soldados entraron con él. “Hoy es un día agitado” -pensé. Revolvieron todo. Yo trataba de mirarle los ojos a algunos de los soldados, pero no había complicidad posible, estaban más asustados que yo. El oficial tiró todos los libros al piso. “Estudio medicina”-dije. Después pasó al baño, miró atrás de la cortina de la bañadera. Evidentemente buscaba a Julio. En el departamento de abajo se escuchaban estrépitos. “Se nos escapó” – gritaban. Luego entró a la cocina: la mesada, los cajones, el horno, la heladera (tragué saliva): una pata de pollo lo tentó. Se la devoró en dos segundos, después sacó varias naranjas que repartió entre los colimbas. No quisieron. “Sírvase, nomás, oficial. Trabajo duro el suyo ¿eh?”. No contestó. Entró al lavadero, miró por a ventana y creo que en ese momento Julio hasta debió quedarse sin respiración. Nada. Salió. Volví a vivir.

Manténgase alerta -dijo finalmente, antes de retirarse. -Cualquier novedad infórmenos -y tras de sí la puerta hizo temblar las paredes. Parecía que por el departamento había pasado un huracán. Fui al lavadero y le dije, distraídamente, como si me estuvieran mirando: “Ya se fueron”. De arriba del toldo vino una reconvención de silencio. Estuve allí durante dos horas esperando una orden. Ya era de noche, cuando me dijo: “¿Te acordás cuando te fuiste a Necochea?”.

Sí, me acuerdo: tuve que irme antes de que termine el juego porque se iba el micro.

¿Sabés quién ganó la jefatura de la barra?

No.

Yo.

¿Ah, sí?

Ahá. No me encontró nadie. Durante toda la noche me buscaron: los viejos, los pibes.

Algunos hasta pensaron que me había ido con vos. Creo que avisaron a la policía. Al otro día salí. Mi vieja me quiso matar.

– ¿Y dónde estabas?

– Ah, secreto. Así que ahora soy tu jefe. Haceme caso -se rió calladamente. Después escuché que lloraba. Al rato:

– Che.

– Qué.

– Fijate por la ventana si todavía están ahí.

Por entre las cortinas vi que charlaban, distendidos.

– Están charlando, haciendo chistes.

– Fijate si hay alguna otra ventana abierta.

– No. Solamente la del segundo G. Pero no pasa nada.

– Decime cuando cierre la persiana.

Pasó media hora, entonces le avisé y bajó del toldo.

Una sola vez le escribí, le escribí al turco Majhalian para que la leyera a todos. Me contestaron. Todos, aunque sea: “Hola. Juanjo” habían puesto algo, pero no les volví a escribir. Me pareció que era como cuando en el cine aparece el “The End” y vos sabés que tenés que levantarte porque si te quedás viene el continuado y te aburrís. Lo mismo le debe haber parecido a Julio cuando le dije esa noche, antes de irse, que quedáramos en vernos, pero dijo que no quería comprometerme.

– No, por nada. Por mí… -le dije.

Pero él volvió a hacer que no con la cabeza. Y dándome un abrazo y un beso, salió.

De espaldas, en la oscuridad del pasillo hacia alguna salida que no fuera la principal; fue la última vez que lo vi. Ni guita me pidió.

A partir de esa noche, a mamá volví a hablarle con más ganas. Ya no era el cómo andan y papá qué tal, sino que ahora quería tenerla más cerca, más mamá. Con su miedo, pero acá. Cerca. Por eso escribo esto. Porque hoy es jueves y andaba por el centro, mirando el verde, las palomitas, sintiendo el sol en las mejillas y de repente me topé con ellas, con esas mujeres que desde años giran alrededor de la Pirámide, esas mujeres con carteles, en silencio, con las fotos, en silencio, con los nombres inscriptos en los carteles como toda descripción de aquello que empezaron a llamar Desaparecidos, a falta de otra palabra que falta. A partir de hoy, algo se rompió en mí, cuando vi que uno de los carteles decía:

Vinitsky, Julio

20 años

Desaparecido el 20-7-77

Y en la foto, el judío Julito, el mago de la escondida, el jefe de la barra y, ampliado desde la foto (con un gesto que nunca voy a olvidar, como cuando me dijo que no con la cabeza y quiero creer que sí con el corazón, tan suyo el gesto) desde el horror de esa foto, pariendo desde su estatura, para siempre, y dando a luz a su mamá.

Alejandro Seta

Es docente y titiritero. Hizo periodismo en revistas y suplementos culturales, publicó libros de poesía y cuentos y una novela breve para niños: “Un océano en las orejas”. Durante el año 2020 escribió la novela “de algo hay que morir”, cuyo origen de escritura es la convicción de que la peor de todas las pandemias es la de la frialdad de los corazones.

alejandroseta.com

lasbestiaspeludas@hotmail.com

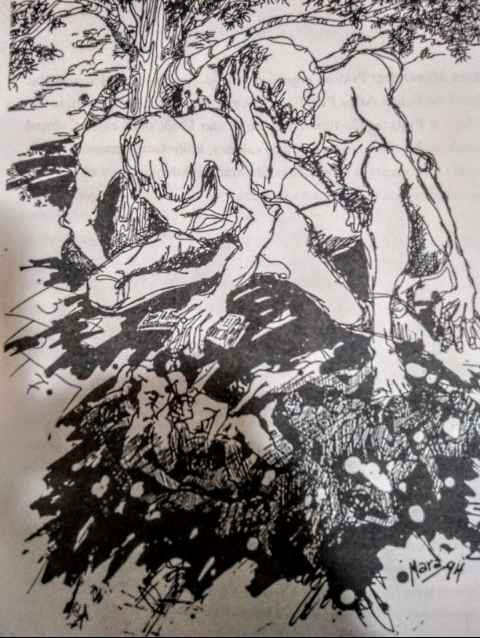

Ilustración de Mara Menéndez